Das Kompostbeutel-Dilemma

Lenzburg Kompostsäcke sind praktisch und beliebt. Bei der Grüngutverarbeitung sorgen sie allerdings für Probleme. In der Region Lenzburg haben einige Gemeinden ein Verbot ausgesprochen.

Fast alle Haushalte haben es: das «Kompostkübeli». Viele statten es mit sogenannten Compobags aus – biologisch abbaubare Kompostbeutel. Sie sehen aus wie typische Müllbeutel, doch sie sind nicht aus Plastik, sondern aus Maisstärke und für den Biomüll gedacht.

In der Schweiz sind «Compo-Säcke» mit einem Gitternetz gekennzeichnet, in fast jedem Supermarkt erhältlich und tragen Formulierungen wie «100 Prozent kompostierbar» oder «biologisch abbaubar». Die Beutel erfüllen ihr Versprechen nur halb: Sie verrotten zwar, aber nur sehr langsam.

Das bestätigt auch Marcel Amsler, stellvertretender Geschäftsleiter Häfeli AG Lenzburg. Das Problem: Im Kompostierwerk werde «kompostierbarer» Kunststoff nicht zu wertvollem Kompost. Dafür dauere der Zersetzungsprozess viel zu lange. Laut Norm müssen sich die Säckchen erst nach einigen Wochen zersetzt haben – aber auch nur zu mindestens 90 Prozent. Und in Stückchen, die kleiner als zwei Millimeter sind.

Kompostierbare Säcke wecken die Lust, auch andere Säcke zu verwenden. Meistens dann, wenn sie auch noch bedruckt sind mit Biowerbung oder Marketingbotschaften. Das führt zur Zunahme ungewollter Säcke und Kunststoffabfällen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Leute die Kompostbeutel oft zubinden – etwa mit handelsüblicher Kunststoffschnur oder Metalldraht. Zudem werden in Compo-Säcken immer häufiger Fremdstoffe wie Plastik, Verpackungsmaterial oder gebrauchte Blumentöpfe mitgegeben. Auch die Herstellung der Tüten ist ökologisch eher zweifelhaft, schliesslich bestehen sie hauptsächlich aus Maisstärke. Und das bedeutet einen hohen Energieverbrauch für die Herstellung.

Kleine Kleber, grosser Ärger

Für Marcel Amsler sind Fremdstoffe im Grüngut ein Graus. Besonders problematisch: Kleber auf Früchten und Gemüse. Denn: Bio-Lebensmittel müssen in der Schweiz gekennzeichnet werden, damit sie sich von herkömmlich produzierten Lebensmitteln unterscheiden und Missbrauch vermieden werden kann. Das führt dazu, dass fast auf jeder Frucht ein kleiner Sticker klebt. Diese Aufkleber landen laut Amsler nicht selten im Kompost und gelangen so auch nach mehreren Jahren fast unversehrt ins Erdreich. «Landen die Kleber in der Anlage, können sie nicht mehr durch das Gebläse vom Grüngut entfernt werden und landen anschliessend als Mikroplastik in der Erde. Qualitätskompost herzustellen, wird so zunehmend schwieriger», so Amsler.

Hier nimmt Amsler den Einzelhandel in die Verantwortung. «Die Grossverteiler sind sich der Problematik bewusst. Es tut sich was, aber nur langsam», sagt er. Eine mögliche Lösung ist das Smart-Branding. Dabei werden Logos mittels Lasertechnik direkt in die Schale oder die Haut von Früchten und Gemüse eingebrannt.

Erste Biogasanlage im Aargau

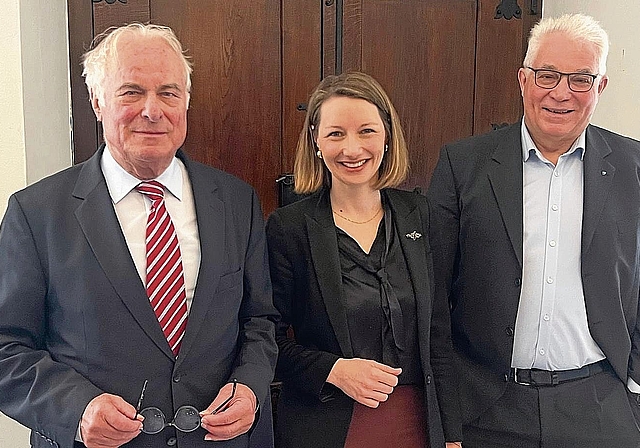

Mit der Häfeli AG mit Sitz in Lenzburg betreiben Marcel Amsler und seine Frau Ursula gemeinsam in sechster Generation mit rund 150 Mitarbeitenden verschiedene Dienstleistungen in den Bereichen Transporte, Recycling und Entsorgung.

Die seit 2005 in Lenzburg betriebene Biogasanlage war die erste Kompogasanlage im Aargau. Die verwertete Abfallmenge ist voluminös: Rund 5000 Tonnen Grüngut aus Lenzburg und den angrenzenden Gemeinden werden hier jährlich verarbeitet. Erst wird in der Vergärungsanlage (Fermenter) das aufsteigende Biogas gewonnen und dem Blockheizkraftwerk zur Stromproduktion zugeführt. Nach rund 14 Tagen bleiben Frischkompost und das Presswasser übrig. Der Frischkompost wird gelagert und mehrmals gewendet. Durch seine eigene Wärme reift er zu Komposterde. Das Presswasser und die Komposterde sind natürlicher Dünger in der Landwirtschaft.

Aus Sicht von Amsler sind Compobags ein Teil der Fremdstoff-Problematik im Grüngut. Auch kompostierbare Trendprodukte wie Teller, Besteck oder Kaffeekapseln aus biologisch abbaubaren Werkstoffen seien problematisch. «Solche Produkte sind eine Mogelpackung, da sie suggerieren, dass man sie einfach liegen lassen kann. Und sie gehören definitiv nicht in die Grünabfuhr, da sie sich nur unter speziellen Bedingungen zersetzen», so Amsler.

Grüngut ist nur grün richtig gut

Was überhaupt ins Grüngut darf und was nicht, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich – die Regeln gleichen einem Flickenteppich. «Den Durchblick zu behalten, fällt aus Sicht der Abfallverursacher oft schwer», weiss Amsler. So akzeptieren einige Gemeinden nur Gartenabfälle, nicht jedoch Speisereste. Hinzu kommt, dass einige Gemeinden ein Verbot für Compobags ausgesprochen haben, andere sie jedoch zulassen.

Auch in Lenzburg sind Kompostbeutel im Grüngut erlaubt. Christian Brenner, Abteilungsleiter Tiefbau und Verkehr, erklärt auf Anfrage: Gemäss dem Abfallreglement der Stadt Lenzburg sind kompostierbare Säcke nicht explizit verboten. Im Abfallkalender der Stadt Lenzburg wird jedoch erwähnt, dass kompostierbare Säcke nicht zugelassen sind.» Dabei handle es sich um einen Verhaltenshinweis, über ein explizites Verbot im Abfallreglement denke die Stadt zurzeit noch nicht nach.

Auch seitens Kanton wurde bisher keine Empfehlung gegen die Säcke ausgesprochen, wie Tom Hofmann, Fachspezialist Abfallwirtschaft vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau bestätigt. Er sagt: «In den letzten zwei Jahren haben alle untersuchten Recyclingdünger die Grenzwerte für Fremd- und Kunststoffe eingehalten. Es wäre jedoch verkehrt zu sagen, dass die Anlagen keine Probleme mit Fremdstoffen haben. Weitere Massnahmen seitens Kanton im Bereich Information und Sensibilisierung sind in Planung».

In einigen Gemeinden verboten

Verschiedene Gemeinden in der Region Lenzburg haben sich in den letzten Jahren dennoch dazu entschieden, die Verwendung von «Compobags» zu verbieten, dazu gehören Bettwil, Fahrwangen, Sarmenstorf und Schafisheim, seit Januar dieses Jahres werden auch in Rupperswil keine Kompostbeutel mehr akzeptiert. Für Amsler ein Schritt in die richtige Richtung, aber: «Natürlich wäre es schön, wenn Kompostsäcke flächendeckend nicht mehr akzeptiert werden würden.» Das Problem müsse, so Amsler weiter, nicht nur bei den Konsumenten, sondern auch bei den Produzenten angegangen werden.