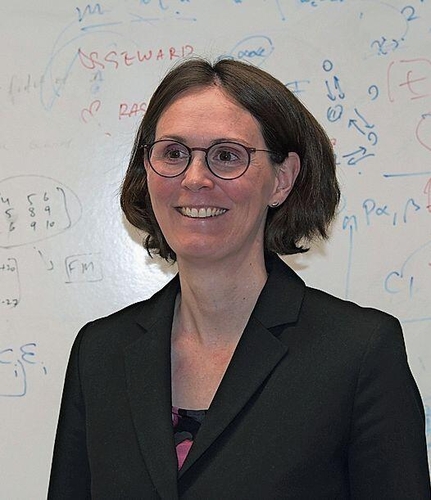

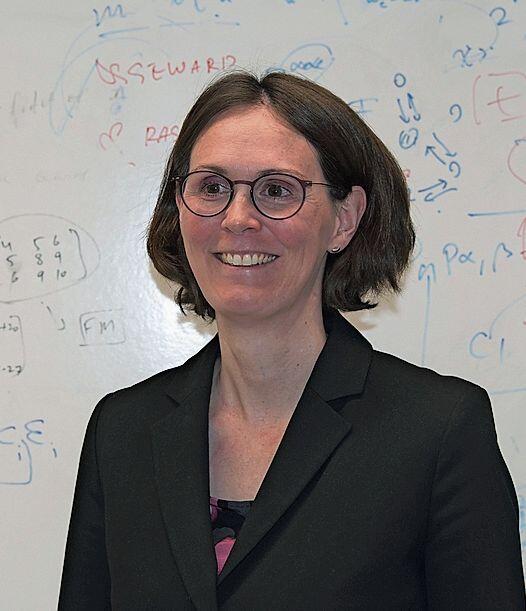

Drei renommierte Forschungspreise für Lenzburger Professorin

Lenzburg Die Professorin Sandra Luber wohnt in Lenzburg und arbeitet an der Universität Zürich. Ihr Fachgebiet ist die Modellierung von chemischen Verbindungen und Prozessen an der Schnittstelle von Chemie, Physik und Materialwissenschaften. Ihre Forschung wurde nun zum wiederholten Male mit hochrangigen Preisen ausgezeichnet.

Wer erwartet, dass Sandra Luber in einem chemischen Labor arbeitet, wo es zischt und raucht und teilweise spektakuläre chemische Experimente gemacht werden, liegt falsch. Zwar hatte sie in einem Labor gearbeitet, war jedoch frustriert, denn sie wollte verstehen, warum Experimente manchmal nicht funktionieren. So kam sie zur theoretischen und Computer-Chemie. Die theoretische Chemie – ein interdisziplinäres Gebiet zwischen Chemie, Physik, Mathematik, Informatik und Materialwissenschaften – mit ihren Modellierungsmethoden war berechenbarer und man konnte Erklärungen finden.

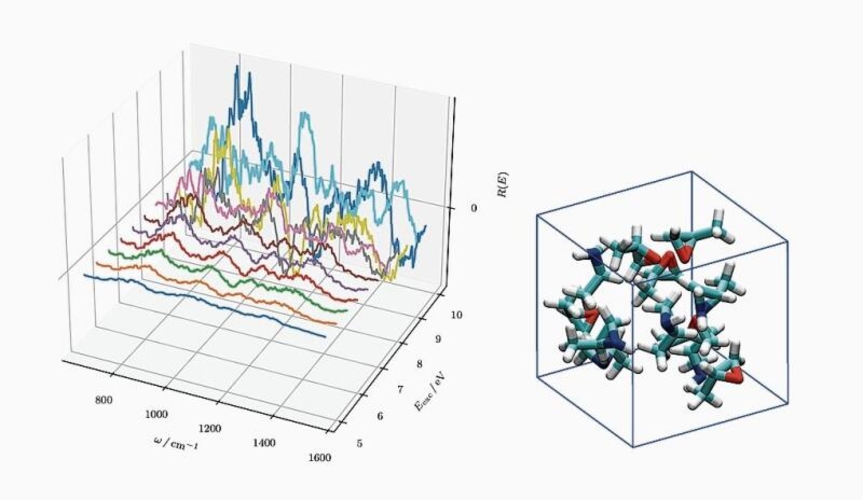

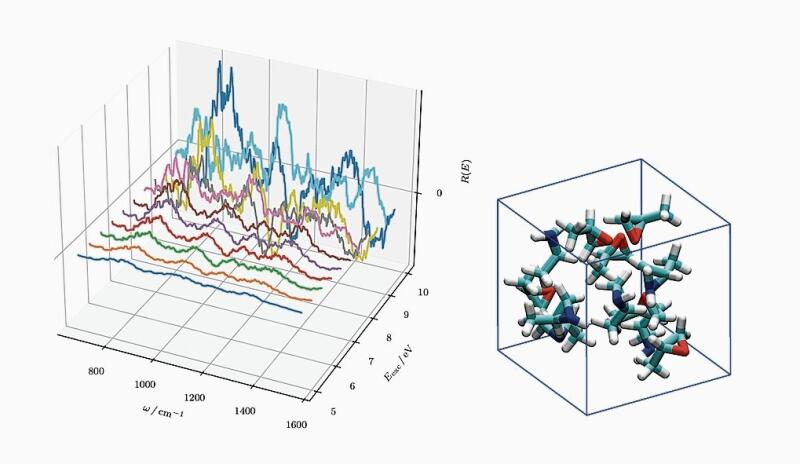

Sandra Luber erklärt: «Wir machen Chemie am Computer, das heisst, wir entwickeln theoretische Methoden, die in der Regel auf der Quantenmechanik basieren, bauen diese in Computerprogramme ein und wenden sie auf chemische Fragestellungen an. Unsere Simulationen helfen nicht nur, Experimente im Labor besser zu verstehen, wir können auch neue Moleküle und Materialien und deren Eigenschaften sowie chemische Prozesse vorhersagen, womit man sich mühsame Arbeit im Labor sparen kann. Wir haben zum Beispiel Vorhersagen für Metallkomplexe in der Katalyse gemacht. Durch Berechnungen konnten wir eine bestimmte Molekülstruktur vorhersagen und im Experiment wurde diese Struktur tatsächlich später entdeckt. Das ist eine tolle Erfahrung.» In Lubers Gruppe an der Universität Zürich gibt es verschiedene Forschungsschwerpunkte für die Methodenentwicklung und Modellierung, angefangen bei der genauen Analyse von Materialien mit Licht (der sogenannten Spektroskopie) über die Katalyse, um zum Beispiel chemische Reaktionen effizienter und umweltfreundlicher zu machen, bis hin zu völlig neuen Ansätzen mittels maschinellen Lernens/künstlicher Intelligenz.

Ein Molekül und dessen Spiegelbild

Eine wichtige Forschungsrichtung sind neue, genauere beziehungsweise effizientere Simulationsmethoden für die spektroskopische Analyse von chemischen Verbindungen. Dies geschieht oft auch in enger Zusammenarbeit mit Experimentalisten, wie zum Beispiel für eine verbesserte Behandlung von Krebserkrankungen. Ein Teil der Arbeiten dreht sich auch um chirale Moleküle. Das Wort Chiralität stammt aus dem Griechischen und bedeutet etwa so viel wie «Händigkeit». Chirale Moleküle sind Moleküle, die nicht deckungsgleich sind. Sie sind wie unsere Hände – das Spiegelbild stimmt, aber man kann sie nicht deckungsgleich aufeinanderlegen. Ein anderes Beispiel sind rechts- beziehungsweise linksgewundene Schneckenhäuser. Sandra Luber erläutert: «Wir arbeiten daran, wie man chirale Moleküle spektroskopisch auseinanderhalten kann. Ein Molekül und sein Spiegelbild haben zwar die gleiche chemische Formel, sie besitzen jedoch andere Eigenschaften. Das ist gerade bei Medikamenten sehr wichtig. Die unterschiedlichen Eigenschaften solcher Moleküle wurden beim Contergan-Skandal sichtbar.» Contergan wurde von 1957 bis 1961 vertrieben und als rezeptfreies Beruhigungs- und Schlafmittel für Schwangere empfohlen. Es hatte zur Folge, dass es nach der Einnahme des Medikaments zu einer Häufung von schweren Fehlbildungen oder gar dem Fehlen von Gliedmassen und Organen bei Neugeborenen führte. Verantwortlich dafür war das chirale Molekül im Contergan – das «gespiegelte» Molekül, das gänzlich andere Wirkungen verursachte als sein Gegenpol.

Das «Kraftwerk Pflanze» imitieren

Eine andere bedeutende Arbeit von Sandra Luber und ihrer Gruppe ist der Versuch, die Photosynthese von grünen Pflanzen zu verstehen, um diese Erkenntnisse für andere Prozesse zu nutzen. Die Pflanze ist in der Lage, aus Wasser und Kohlendioxid mithilfe von Sonnenlicht Zucker und Sauerstoff herzustellen. Sandra Luber möchte bei diesem Prozess der Natur gerne «in die Karten schauen». Eine Pflanze ist im Prinzip ein Minikraftwerk und das Prinzip dieses Minikraftwerks soll kopiert werden. Sandra Luber präzisiert: «Die Idee ist, Sonnenlicht einzufangen und damit Wasser zu spalten. Dabei entsteht Sauerstoff, aber auch Wasserstoff, den wir für die nachhaltige Energiespeicherung benötigen. Hier an der Universität wie auch im schweizweiten Forschungskompetenzzentrum ‹Catalysis› arbeiten experimentelle und theoretische Gruppen an der Entwicklung einer solchen Wasserspaltungsanlage.» Wasserstoff kann zum Beispiel durch Elektrolyse erzeugt werden, indem mit Hilfe von Strom das Wassermolekül in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Doch dieses Verfahren braucht sehr viel Energie. Gelänge es, eine neue Methode zu finden, mit der mit viel weniger Aufwand Wasserstoff gewonnen werden könnte, wären wir in der Lage, grosse Klimaprobleme zu lösen, denn mit Wasserstoff könnten fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdgas ersetzt werden. Doch Sandra Luber wendet ein: «Wir sind noch nicht effizient mit der künstlichen Photosynthese. Gewisse Prozesse, die wir von den Pflanzen abschauen wollen, sind bis heute ein Rätsel geblieben.»

Preisgekrönte Forschung

Sandra Luber und ihre Gruppe gelten als weltweit führend auf ihrem Gebiet. Dies zeigt sich auch an den zahlreichen Auszeichnungen, mit denen Sandra Luber für ihre Forschung schon geehrt wurde. So ist sie Preisträgerin des Werner-Preises der schweizerischen chemischen Gesellschaft sowie des 1936 etablierten Carl-Duisberg-Gedächtnispreises der deutschen chemischen Gesellschaft, der an Sandra Luber als erste Forschende eines Schweizer Instituts verliehen wurde – beides äusserst prestigeträchtige Auszeichnungen. Abgesehen davon wurde sie als Theoretikerin mit mehreren Auszeichnungen gewürdigt, die bis dato nur an experimentell arbeitende Forscher vergeben worden waren. Diverse Preise wurden ihr auch als erste Frau zugesprochen, wie zum Beispiel der Hans-G.-A.- Hellmann-Preis, der seit 1999 jährlich vergeben wird und 2017 als erste Frau an Sandra Luber ging. Letztes Jahr konnte sie sich über zwei weitere renommierte Preise freuen: den Philips J Stevens Award, der alle zwei Jahre für eine ausgezeichnete Publikation auf dem Gebiet der chiralen Spektroskopie vergeben wird, und den Early Career Award in Theoretical Chemistry von der amerikanischen chemischen Gesellschaft, der ausnahmsweise nicht an jemanden aus den USA. verliehen wurde. Im September dieses Jahres erhält sie von der europäischen chemischen Gesellschaft in Neapel einen weiteren Preis als erste Person aus der Schweiz sowie als erste Frau überhaupt.

Sandra Luber

Werdegang und Wirken Sandra Luber studierte Chemie an der Universität Erlangen-Nürnberg und der ETH Zürich, wo sie 2007 ihren Masterabschluss erhielt. Sie schloss 2009 ihre Promotion (Dr. sc. ETH Zürich) in relativistischer Quantenchemie und theoretischer Spektroskopie ab. Es folgten ein Postdoc-Aufenthalt am Biozentrum der Universität Basel (im Bereich Bioinformatik) sowie an der Yale University (USA). Nach einem 10-monatigen Aufenthalt in der Industrie wechselte sie 2012 als Projektgruppenleiterin an die Universität Zürich. Die Habilitationsschrift wurde 2016 abgeschlossen und seit 2017 ist sie Professorin für theoretische und Computer-Chemie. Sandra Luber hat schon zahlreiche Preise erhalten, in Jugendjahren vor allem auf Sport- und Musikwettbewerben. Neben Auszeichnungen für ihre Master- und Doktorarbeit wurden ihr für ihre Forschung allein seit 2017 über zehn renommierte Preise zugesprochen, beispielsweise von der schweizerischen, der deutschen und der amerikanischen chemischen Gesellschaft, der Coblentz Society (USA) und dem UniCat-Excellenzcluster (Berlin).