«Die Zukunft erkennt man nicht im Rückspiegel»

Wie sollen Kinder künftig unterrichtet werden? Bei der zweiten Auflage der Veranstaltung «Sek I trifft Sek II» an der Berufsschule Lenzburg erhielten Lehrkräfte mit einem fulminanten Vortrag von Ralph Kugler Eindrücke von der «Digitalisierung im Unterricht».

Gemeinsam bereite man junge Menschen auf den Weg ins Leben vor. So leitete Ruedi Suter, der Rektor der Berufsschule Lenzburg (BSL), den zum zweiten Mal durchgeführten Anlass «Sek I trifft Sek II» ein. Suter meinte damit, dass die Oberstufen-Lehrkräfte der Volksschule und die daran anschliessende Berufsschule nahezu in einem Boot sitzen: «Die Lehrpersonen auf diesen zwei Stufen sind Partner», so Suter.

Partner, die nicht besonders viel voneinander wissen, wie sich bereits bei der Premiere vor Jahresfrist feststellen liess. Nun, bei der Neuauflage, legte der Rektor in seiner Begrüssung Wert auf die Feststellung, dass man beim Übergang zwischen Sek I und Sek II «nicht von einer Schnitt-, sondern von einer Nahtstelle reden» müsse. Zum Wohle der Jugendlichen sei es «wichtig, zu wissen, was die anderen machen».

Information, Wissen, Verstehen

Die Förderung des gegenseitigen Verständnisses wurde diesmal durch ein Thema verstärkt, von dem viele Oberstufen- und Berufsschul-Lehrkräfte die immensen Auswirkungen auf das eigene Berufsfeld noch gar nicht abschätzen können oder wollen: Die Digitalisierung im Unterricht. Im für diesen Bereich angemesseneren Englisch heisst es korrekt: ICT oder ausgeschrieben «information and communications technology».

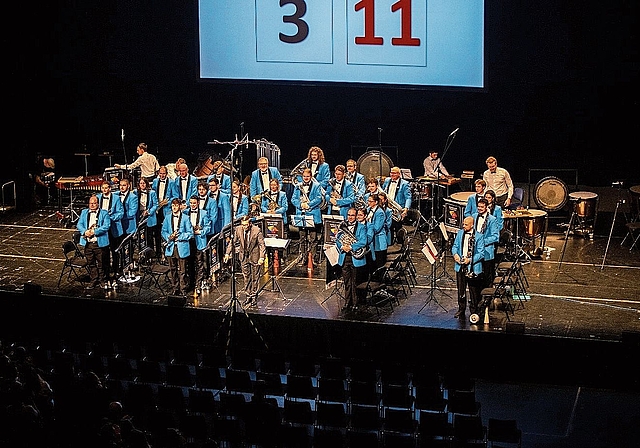

Mit dem Ostschweizer Ralph Kugler, Professor an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, hatten die Veranstalter der BSL einen Referenten gefunden, der die rund 100-köpfige Zuhörerschar in der Aula sofort in den Bann zog. «Alles verändert sich mit der Digitalisierung», begann Kugler mit einer an sich harmlosen Feststellung.

Und auch der nachgeschobene Satz «in einigen Bereichen dramatisch, in anderen weniger», konnte das Auditorium noch spielend verarbeiten. Ebenso spielend, wie Computernetze immer mehr Informationen immer schneller verarbeiten und überall und jederzeit zugänglich machen. «Information ist nicht Wissen und erst recht nicht Verstehen», stellte der Referent klar.

Die exponentiell steigende Informationsflut hat also nicht automatisch schlauere Individuen zur Folge. Unter Umständen eher im Gegenteil. Begegnet man dieser Lawine mit Euphorie oder sieht man darin die Apokalypse? In unserer Gesellschaft funktioniert Ignorieren nicht. Laut Kugler steht ein Wechsel des Leitmediums bevor. An die Stelle der Bücher tritt das omnipräsente Smartphone.

Stigmatisierende Fehlerkultur

Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Bildung? Kugler, führend in der Ausbildung von Ausbildnern im digitalen Umfeld, unterscheidet zwei Grundhaltungen, mit denen die Aufgabe angegangen werden kann: Die «Neophoben» haben Angst oder zumindest übertriebenen Respekt vor allem Neuen und die «Neophilen» begegnen allem Neuen mit einer aufgeschlossenen Neugierde.

Ausgehend von der von einem gescheiten Mann geäusserten provokativen These, wonach an der heutigen Schule nur zwei Sachen falsch sind, nämlich erstens der Stoff der unterrichtet wird, und zweitens, wie er unterrichtet wird, sieht Ralph Kugler einen Wandel der Lernkultur. Ein Aspekt dabei: Den Schülern muss nicht Information oder Wissen, sondern Filter- und Recherchekompetenz vermittelt werden. Der Referent will jedoch nicht alles vollständig auf den Kopf stellen. Bei allem Einsatz moderner Arbeitsmittel dürfe das «Recht auf Primärerfahrung» nicht verschwinden.

Nichts mehr zu suchen im digitalisierten Unterricht habe die aktuell herrschende «stigmatisierende Fehlerkultur». Rote «F» bei Tests machen motivierenden Hilfen Platz. Bei den Unterrichtenden brauchts eine Anpassung der Didaktik. Mit der Anschaffung der digitalen Infrastruktur (Computer oder Tablets) schafft man die nötige Umstellung nicht; da braucht es gemäss Kugler überall ein Umdenken, für das eine Offenheit nötig ist: «Seien Sie neophil!», gab der Referent am Schluss den Zuhörenden mit auf den Weg. Und: «Die Zukunft erkennt man nicht im Rückspiegel.»

Zwei Jahre in einer Stunde

Das Feuerwerk an Zahlen und Zitaten, Anregungen und Aufforderungen gab anschliessend im freien Austausch zu reden. Ralph Kugler hatte nach eigenen Angaben den Studenten-Stoff von zwei Jahren auf eine Stunde komprimiert. Da kann es gut sein, dass sich gewisse Erkenntnisse beim Publikum erst mit der Zeit breit machen.

In den anschliessenden Diskussionen wurde immerhin erkannt und mehrmals festgestellt, dass bei den theoretischen Grundlagen für einen zeitgemässen zukunftsgerichteten ICT-Einsatz in der Ausbildung im Aargau ein grosser Aufholbedarf besteht. Die hiesigen pädagogischen Hochschulen scheinen mit dem Kuglers Institut ICT & Medien an der Pädagogischen Hochschule nicht mithalten zu können.