«An konkreten Beispielen soll ein Nutzen generiert werden»

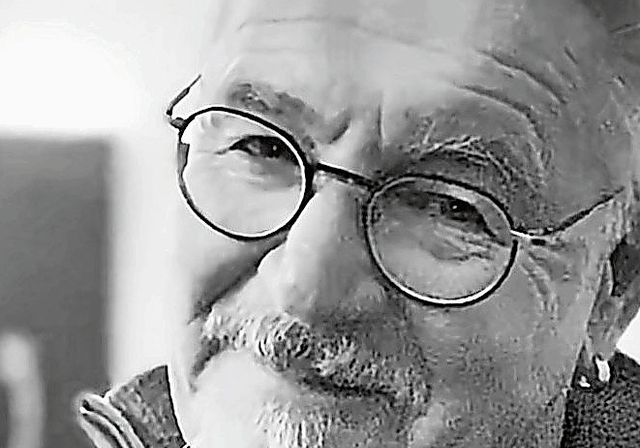

Interview Stadtammann Daniel Mosimann äussert sich zum aktuellen Thema Smart-City, denn die Stadt Lenzburg ist nicht abgeneigt, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Im Gespräch geht es zudem um Bahnhofplanung und Mittelschulstandort.

Am 28. Mai findet auf dem Schloss die Fachtagung «citelligent 2020» statt. Hier sollen «Lösungen für die Stadt von morgen» erarbeitet werden. In verschiedenen Arbeitsgruppen werden Themenbereiche wie Bezahlsysteme, Mobilität, Umwelt/Energie oder Daten von Vertretern von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung behandelt.

Die Konferenz findet nicht zufällig in Lenzburg statt. Die Stadt hat für die Verantwortlichen der federführenden Firma Savisio eine ideale Grösse und zudem zeigt sich Stadtammann Daniel Mosimann äusserst interessiert am Komplex Smart-City.

Welche Vision haben Sie, wenn Sie das Stichwort Smart-City hören?

Daniel Mosimann: Im Moment ist dieser Begriff bei Städten und Gemeinden ein Hype-Thema. Für mich geht es dabei darum, intelligente Mittel, also Mittel der IT (Informationstechnologie, Red.), für die Bürger gewinnbringend und sinnstiftend einzusetzen. Gesamthaft ist dies eine spannende Angelegenheit.

Da tut sich ein weites Feld auf, etwa wenn man die Traktanden der Tagung anschaut. Birgt dies nicht auch Gefahren?

Das stimmt. Es ist ein Thema, in dem man sich verzetteln oder gar verlieren kann. Das vorliegende Projekt ist jedoch wertvoll, weil hier verschiedene Fachleute zusammengeführt werden, um Lösungen zu finden.

Wie ist Lenzburg überhaupt zu diesem Projekt gekommen?

Die Firma Savisio hat ursprünglich den Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg-Seetal (LLS) kontaktiert, doch wir waren dort der Ansicht, dass Lenzburg als Übungsmodell besser geeignet ist; die Stadt ist übersichtlicher, die Entscheidungswege kürzer.

Welcher Bereich (Bezahlsysteme, Mobilität, Umwelt/Energie, Daten) steht für Lenzburg im Vordergrund?

Eine eigentlich banale Frage ist das Bezahlsystem. Heute gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit denen man Dienstleistungen der Stadt begleichen kann. Es gibt bei uns verschiedene Arten, wie man Parkgebühren, Abfallentsorgung oder Verwaltungskosten bezahlen kann. Da wäre es doch gut, wenn man ein System aus einer Hand anbieten könnte. Das Ziel muss einerseits sein, dass es für den Bürger einfach ist, und andererseits muss es für die Verwaltung die korrekte Verbuchung sicherstellen.

Das tönt jetzt nicht sehr kompliziert. Braucht es dazu eine multilateral ausgerichtete Fachtagung? Reicht nicht eine Kooperation mit der ortsansässigen Hypothekarbank, die ja als zukunftsorientierte und digitalste Bank des Landes gilt?

In der entsprechenden Arbeitsgruppe ist selbstverständlich die «Hypi» ebenfalls vertreten, aber die Vernetzung mit Fachleuten ist natürlich in andern Fragestellungen wichtig.

Zum Beispiel bei der Mobilität?

Genau. Ein Aspekt hier ist etwa die Vermeidung von Suchverkehr. Da kann ein Parkleitsystem helfen. Erste Erfahrungen haben wir in Lenzburg mit der Anzeige von freien Feldern auf dem Schlossparkplatz ja schon gemacht. Es geht nicht darum, das System der Stadt Zürich zu kopieren, sondern eine massgeschneiderte kleinere Lösung für uns zu finden und zu etablieren.

Beim Bereich Umwelt und Energie hat sich die Stadt Lenzburg in den letzten Jahren schon engagiert. Was läuft da?

Das Label «Energiestadt» hat sicher eine gewisse Wirkung ausgelöst. Mit dem 2000-Watt-Quartier Im Lenz haben wir ein Vorzeigeprojekt. Generell geht es darum, die Bevölkerung weiter zu sensibilisieren. Ein kleines Element in diesem Bereich: Die Einführung von Mehrweggeschirr am Jugendfest ist eine sinnvolle, aber auch herausfordernde Sache.

Abgesehen von der «citelligent 2020»-Tagung laufen in Lenzburg im Moment ja verschiedene Vorhaben, die weit in die Zukunft weisen. «Lenzburg 21» umfasst die Neuorganisation der Stadtverwaltung. Da gibt es sicher Berührungspunkte mit dem Bereich «Daten» an der Tagung.

Daten und Datensicherheit betreffen alle öffentlichen Verwaltungen. Die Gemeinde als unterste Stufe mit dem direktesten Kontakt zu den Bürgern muss sich sicher mit dieser Problematik befassen. Irgendwann müssen sich alle Verantwortlichen auf diesen Weg begeben.

«Smart-City» ist in Lenzburg Chefsache?

Im Moment betreue ich dieses Projekt. Es dreht sich immer wieder um die gleichen Themen und da muss man sich nach konkreten Beispielen umsehen, um möglichst schnell einen direkten Nutzen für den Bürger zu generieren. Auch an der Tagung vom Mai sollen keine Papiertiger entstehen.

Welche andern Themen werden den Stadtammann und die Stadt im eben begonnenen Jahr besonders beschäftigen?

Die Verwaltungsreform «Lenzburg 21» bildet sicher einen grossen Schwerpunkt. Zudem biegt die Revision der Bau- und Nutzungsordnung auf die Zielgerade ein und soll Ende Jahr vor den Einwohnerrat kommen. Auch das Dossier Mittelschule wird den Stadtrat intensiv beschäftigen; da finden bald erste konkrete Gespräche mit Stellen in Aarau statt. Ein weiterer Dauerbrenner ist die Entwicklung des Bahnhofgebietes. Dieses Projekt wird einschneidend sein und ist deshalb mit Sorgfalt und Respekt zu behandeln. Mit der lancierten Testplanung des Bahnhofareals wird das grosse Vorhaben nun konkreter und damit fassbar.

Wie sehen Sie als Stadtammann und LLS-Präsident in Personalunion das Verhältnis zwischen Lenzburg und der Region?

Der «Lebensraum» ist die Klammer für den Zusammenhalt und schaut, dass die Stärke der Region zum Tragen kommt. Ich sehe da noch ein grosses Potenzial. Das oberste Ziel muss sein, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Gefährden die vielen örtlich begrenzten Kleinprojekte im «Lebensraum» nicht den Regionalgedanken? Und gehen im LLS Innovationen nicht zu langsam voran?

Hier kommt ein ganz klares Nein. Seit der Gründung des LLS sind das Verständnis untereinander und der Zusammenhalt in der Region viel besser geworden.

Zurück zur Stadt: In den Einwohnerratssitzungen spürte man zuletzt mehr Diskussionswillen als früher und einiges wurde in Frage gestellt. Empfindet dies der Stadtrat ebenso?

Man kann sagen, dass der Einwohnerrat als Ganzes etwas kritischer geworden ist. Solange diese Kritik konstruktiv ist, kann man nichts dagegen haben. Diese Tendenz zwingt den Stadtrat, seine Vorlagen noch präziser auszuarbeiten.

«Solange Kritik konstruktiv ist, kann man nichts dagegen haben.»

«An der Tagung vom Mai sollen keine Papiertiger entstehen.»

«Smart-City ist ein Thema, in dem man sich verzetteln oder gar verlieren kann.»